一般的なノギスの場合の手順を知ろう

作業場等で使われるノギスを定期的に校正してもらう事は、現場の安全性や対外的な信頼性に繋がっていきます。ただ、漫然と業者に現物を手渡して終了したら受け取るというより、その内容を把握して依頼をする方が意識の高まりなどの面において良いでしょう。まずは、作業を行う室内の環境を整える所から始める業者が多いようです。具体的には、室温は10~30度の間、湿度は20~80%の間で行う事が多い傾向にあります。一見、幅が広いように見えますが、依頼した企業や組織等がどういった状況下で使用するか等を考慮したうえで、適当な条件にするようです。次に、ブロックゲージや段差ゲージ等を用意します。ブロックゲージとは、様々な測定器の精度を測るため、縦横の長さは同じでも、厚さが異なるブロック小片の事をいいます。これを複数合わせる事により、様々な寸法を作り出せるので、校正の分野に限らず自主点検に使用する所も多いようです。同じように、段差ゲージも段差を作り出し、様々な条件を作り出すために利用されます。

作業場等で使われるノギスを定期的に校正してもらう事は、現場の安全性や対外的な信頼性に繋がっていきます。ただ、漫然と業者に現物を手渡して終了したら受け取るというより、その内容を把握して依頼をする方が意識の高まりなどの面において良いでしょう。まずは、作業を行う室内の環境を整える所から始める業者が多いようです。具体的には、室温は10~30度の間、湿度は20~80%の間で行う事が多い傾向にあります。一見、幅が広いように見えますが、依頼した企業や組織等がどういった状況下で使用するか等を考慮したうえで、適当な条件にするようです。次に、ブロックゲージや段差ゲージ等を用意します。ブロックゲージとは、様々な測定器の精度を測るため、縦横の長さは同じでも、厚さが異なるブロック小片の事をいいます。これを複数合わせる事により、様々な寸法を作り出せるので、校正の分野に限らず自主点検に使用する所も多いようです。同じように、段差ゲージも段差を作り出し、様々な条件を作り出すために利用されます。

実際の作業はどう行っていくのか

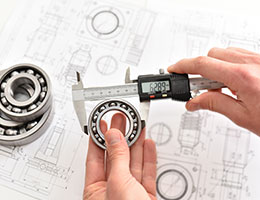

では、実際の作業方法はどのようなものなのでしょうか。具体的には、先述のブロックゲージ等をノギスで挟み、その時に支持される値を読み取り、ブロックゲージ等との実際の大きさの差を確認します。全く差が無ければ0という表示を、0.1ミリ大きければ+0.1という結果が数値として出ます。詳細の違いはあっても、大まかな流れはこのようなもので、使用されている作業現場によっては、段差ゲージも利用する場合もあります。現場によっては、デジタルタイプを利用している所もあるかと思いますが、その場合も大まかな流れは変わりません。ただ、数値表示部分の点検も追加される事も多いようです。必要に応じて、校正証明書の発行をしてくれる所がほとんどで、対外的にきちんとした機器を使用していると表示する事が出来ます。

では、実際の作業方法はどのようなものなのでしょうか。具体的には、先述のブロックゲージ等をノギスで挟み、その時に支持される値を読み取り、ブロックゲージ等との実際の大きさの差を確認します。全く差が無ければ0という表示を、0.1ミリ大きければ+0.1という結果が数値として出ます。詳細の違いはあっても、大まかな流れはこのようなもので、使用されている作業現場によっては、段差ゲージも利用する場合もあります。現場によっては、デジタルタイプを利用している所もあるかと思いますが、その場合も大まかな流れは変わりません。ただ、数値表示部分の点検も追加される事も多いようです。必要に応じて、校正証明書の発行をしてくれる所がほとんどで、対外的にきちんとした機器を使用していると表示する事が出来ます。

気になったらきちんと確認をしよう

大まかな流れを表記してくれる業者がほとんどですが、中にはホームページ等に詳しく方法等が書かれていない場合もあります。そのような疑問がある時は、そのままにせずきちんと確認しましょう。お互いの信頼関係もそうですし、方法が書かれていないと、普段の使用でどのような転移気を付けたら良いのか理解しづらいです。気になる事はそのままにせず、クリアにしてから依頼しましょう。電話や対面等を基本に、ホームページ等も再度確認して分からない事を無くす事が大切です。